林芙美子『放浪記』三部構成で読む『放浪記』の進化

『放浪記』は、林芙美子著の自叙伝です。第一部・第二部の原型となる『放浪記』『続放浪記』は1930年に刊行、第三部はそれから17年後の1947年に発表されました。

ウィリアム・フォークナー『野性の棕櫚』対位法が織りなすフォークナーの二重小説

『野性の棕櫚』の紹介 『野性の棕櫚』は、1939年、ランダム・ハウス社から出版されました。 作者のウィリアム・フォークナーは、ミシシッピ州のニューオールズバニーで生まれた、アメリカを代表するノーベル賞作家です。 本作は、フォークナーの代表作の一つとされていますが、2つの物語が交互に展開するという「二重小説」という構成をとっています。 ここでは、『野性の棕櫚』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『野性の棕櫚』――あらすじ ヘンリー(ハリー)は医学大学を卒業後、インターンをしていましたが、人妻シャーロ ...

ジョゼフ・コンラッド『闇の奥』3つの翻訳を比較し本作のテーマに迫る!

『闇の奥』の紹介 『闇の奥』は、1899年、『ブラックウッズ・マガジン』に発表、1902年、短編集『青春』に収録され単行本として刊行されました。 作者のジョゼフ・コンラッドは、ウクライナで生まれたポーランド人で船乗りでしたが、イギリス国籍を取得、イギリス作家として執筆活動をしました。 本作はコンラッドの自伝的作品とも言われますが、日本では夏目漱石を初め、世界の作家に多大なる影響を与えた物語です。 ここでは、『闇の奥』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『闇の奥』――あらすじ アフリカ大陸の中央部へ ...

林芙美子『めし』未完のまま絶筆となった作品。ラストシーンを考察!

『めし』紹介 『めし』は、林芙美子著の長編小説で、1951年4月から7月にかけて『朝日新聞』に連載されました。 本作は著者の遺作であり、およそ3分の2を書き上げたところで絶筆となりました。 倦怠期を迎えていた夫婦の仲が、奔放な姪の居候をきっかけに変化していくさまを描いた作品です。 ここでは、『めし』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『めし』あらすじ 結婚して五年、東京から大阪へ越して三年の、新婚夫婦である初之輔と三千代は倦怠期を迎えていました。 三千代は停滞した生活にはりあいを求め養子を迎える相 ...

『高熱隧道』どこまでがフィクション?吉村昭の筆が捉えた現場のリアル

『高熱隧道』の紹介 『高熱隧道』は、1967(昭和42)年、『新潮』5月号に発表された吉村昭の作品です。 本作は、前年に発表された代表作『戦艦武蔵』に連なる実話に基づいた小説群の系列に位置するもので、徹底した取材をもとに、事実に忠実に従う彼の作風が、いかんなく発揮されています。 本作は記録小説とも評されますが、登場人物は作者の造形によるもので、結末も作家自身の意図が反映されている物語です。 ここでは、『高熱隧道』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『高熱隧道』――あらすじ 1936(昭和11)年8 ...

森鴎外『伊沢蘭軒』前作『渋江抽斎』との違いとは?

『伊沢蘭軒』の紹介 『伊沢蘭軒』(※読み:いざわらんけん)は、1916年(大正5年)6月から1917年(大正6年)9月にかけて、『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』に連載された森鷗外の史伝小説です。 鷗外の史伝三部作と称される内の一つで、翻訳・評論なども含めた鷗外の全著作の中で、最長の作品となっています。 ここでは、そんな『伊沢蘭軒』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『伊沢蘭軒』-あらすじ 伊沢蘭軒は、江戸時代後期の医者・儒学者です。 江戸住みの備後福山藩医の家の長男として生まれ、後に父の後を継いで ...

林芙美子『清貧の書』実話に基づいた物語!「流浪の性」とは何か?

『清貧の書』紹介 『清貧の書』は林芙美子の短編小説で、1931年11月『改造』に掲載されました。 本作は、元夫の暴力から逃れ、三人目の夫と貧しい新婚生活をはじめた主人公・加奈代の侘しさが、徐々に夫への信頼と安心に変わっていくまでの道のりが描かれています。 作中の与一は芙美子の内縁の夫・手塚緑敏がモデルになっており、本作は実話に基づいたフィクションとされています。 ここでは、『清貧の書』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『清貧の書』あらすじ 加奈代は打擲をくりかえす二人目の夫と離縁した後、平凡で誇 ...

大江健三郎『芽むしり仔撃ち』「僕」が村を追われた理由とは?

『芽むしり仔撃ち』紹介 『芽むしり仔撃ち』は大江健三郎著の長編小説で、1958年に講談社から刊行されました。 本作は、太平洋戦争末期、集団疎開した感化院の少年たちが疫病の蔓延する村に取り残され、自分たちの“自由の王国”を築こうと試みる姿と、その連帯の崩壊を描いた作品です。 著者初の長編小説であり、初期の大江文学の代表作として挙げられることも多い一作です。 ここでは、『芽むしり仔撃ち』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『芽むしり仔撃ち』あらすじ 太平洋戦争末期、「僕」を含む感化院の少年たち、そして ...

森鴎外『寒山拾得』タイトルの意味から主題まで解説!

『寒山拾得』の紹介 『寒山拾得』(※読み:かんざんじっとく)は、1916年(大正5年)1月、『新小説』に発表された森鷗外の短編小説です。 中国、唐の時代の二人の僧・寒山と拾得の伝説が題材になった作品です。 次作『渋江抽斎』(1916年1月連載開始、同年5月完結)から、鷗外は史伝小説の道に進んだため、『寒山拾得』は鷗外最後の歴史小説ということになります。 ここでは、そんな『寒山拾得』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『寒山拾得』-あらすじ 唐の貞観の頃、台州の主簿として着任した閭丘胤は、国清寺に出 ...

小林多喜二『一九二八年三月十五日』どこまでが現実?作品のリアリティを探る

『一九二八年三月十五日』の紹介 『一九二八年三月十五日』は、1928(昭和3)年、全日本無産者芸術連盟(ナップ)の機関誌『戦旗』10・11月号に発表された小林多喜二の作品です。 本作は、1928年3月15日未明に政府から日本共産党の活動家を中心に一斉検挙された事件をモチーフにしており、プロレタリア文学の画期的な作品として世に受け入れられました。 しかし、発表当時、検閲の目もあり、多くの削除と伏せ字によって修正されたものでした。 1948(昭和23)年日本評論社で刊行された『小林多喜二全集』の収録掲載をもっ ...

林芙美子『めし』未完のまま絶筆となった作品。ラストシーンを考察!

『めし』紹介 『めし』は、林芙美子著の長編小説で、1951年4月から7月にかけて『朝日新聞』に連載されました。 本作は著者の遺作であり、およそ3分の2を書き上げたところで絶筆となりました。 倦怠期を迎えていた夫婦の仲が、奔放な姪の居候をきっかけに変化していくさまを描いた作品です。 ここでは、『めし』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『めし』あらすじ 結婚して五年、東京から大阪へ越して三年の、新婚夫婦である初之輔と三千代は倦怠期を迎えていました。 三千代は停滞した生活にはりあいを求め養子を迎える相 ...

『高熱隧道』どこまでがフィクション?吉村昭の筆が捉えた現場のリアル

『高熱隧道』の紹介 『高熱隧道』は、1967(昭和42)年、『新潮』5月号に発表された吉村昭の作品です。 本作は、前年に発表された代表作『戦艦武蔵』に連なる実話に基づいた小説群の系列に位置するもので、徹底した取材をもとに、事実に忠実に従う彼の作風が、いかんなく発揮されています。 本作は記録小説とも評されますが、登場人物は作者の造形によるもので、結末も作家自身の意図が反映されている物語です。 ここでは、『高熱隧道』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『高熱隧道』――あらすじ 1936(昭和11)年8 ...

森鴎外『伊沢蘭軒』前作『渋江抽斎』との違いとは?

『伊沢蘭軒』の紹介 『伊沢蘭軒』(※読み:いざわらんけん)は、1916年(大正5年)6月から1917年(大正6年)9月にかけて、『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』に連載された森鷗外の史伝小説です。 鷗外の史伝三部作と称される内の一つで、翻訳・評論なども含めた鷗外の全著作の中で、最長の作品となっています。 ここでは、そんな『伊沢蘭軒』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『伊沢蘭軒』-あらすじ 伊沢蘭軒は、江戸時代後期の医者・儒学者です。 江戸住みの備後福山藩医の家の長男として生まれ、後に父の後を継いで ...

林芙美子『清貧の書』実話に基づいた物語!「流浪の性」とは何か?

『清貧の書』紹介 『清貧の書』は林芙美子の短編小説で、1931年11月『改造』に掲載されました。 本作は、元夫の暴力から逃れ、三人目の夫と貧しい新婚生活をはじめた主人公・加奈代の侘しさが、徐々に夫への信頼と安心に変わっていくまでの道のりが描かれています。 作中の与一は芙美子の内縁の夫・手塚緑敏がモデルになっており、本作は実話に基づいたフィクションとされています。 ここでは、『清貧の書』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『清貧の書』あらすじ 加奈代は打擲をくりかえす二人目の夫と離縁した後、平凡で誇 ...

大江健三郎『芽むしり仔撃ち』「僕」が村を追われた理由とは?

『芽むしり仔撃ち』紹介 『芽むしり仔撃ち』は大江健三郎著の長編小説で、1958年に講談社から刊行されました。 本作は、太平洋戦争末期、集団疎開した感化院の少年たちが疫病の蔓延する村に取り残され、自分たちの“自由の王国”を築こうと試みる姿と、その連帯の崩壊を描いた作品です。 著者初の長編小説であり、初期の大江文学の代表作として挙げられることも多い一作です。 ここでは、『芽むしり仔撃ち』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『芽むしり仔撃ち』あらすじ 太平洋戦争末期、「僕」を含む感化院の少年たち、そして ...

森鴎外『寒山拾得』タイトルの意味から主題まで解説!

『寒山拾得』の紹介 『寒山拾得』(※読み:かんざんじっとく)は、1916年(大正5年)1月、『新小説』に発表された森鷗外の短編小説です。 中国、唐の時代の二人の僧・寒山と拾得の伝説が題材になった作品です。 次作『渋江抽斎』(1916年1月連載開始、同年5月完結)から、鷗外は史伝小説の道に進んだため、『寒山拾得』は鷗外最後の歴史小説ということになります。 ここでは、そんな『寒山拾得』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『寒山拾得』-あらすじ 唐の貞観の頃、台州の主簿として着任した閭丘胤は、国清寺に出 ...

小林多喜二『一九二八年三月十五日』どこまでが現実?作品のリアリティを探る

『一九二八年三月十五日』の紹介 『一九二八年三月十五日』は、1928(昭和3)年、全日本無産者芸術連盟(ナップ)の機関誌『戦旗』10・11月号に発表された小林多喜二の作品です。 本作は、1928年3月15日未明に政府から日本共産党の活動家を中心に一斉検挙された事件をモチーフにしており、プロレタリア文学の画期的な作品として世に受け入れられました。 しかし、発表当時、検閲の目もあり、多くの削除と伏せ字によって修正されたものでした。 1948(昭和23)年日本評論社で刊行された『小林多喜二全集』の収録掲載をもっ ...

大江健三郎『われらの時代』著者が描きたかったものとは?

『われらの時代』紹介 『われらの時代』は大江健三郎著の小説で、1959年7月、中央公論社より書き下ろしで刊行されました。 本作は、著者の作家デビューの翌年に、2作目の長編小説として執筆されました。 著者本人が「ぼくはこの小説から、反・牧歌的な現実生活の作家になることを望んだのだった」と語るように、性や暴力的な思想を克明に描き出す大江健三郎の新たな作風を見出した作品です。 ここでは、『われらの時代』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『われらの時代』あらすじ 南靖男は情人の頼子と自堕落な生活を送るな ...

大江健三郎『万延元年のフットボール』蜜三郎の「痛み」と「期待」とは?

『万延元年のフットボール』紹介 『万延元年のフットボール』は大江健三郎著の小説で、1967年1月号から7月号にかけて『群像』に連載されました。 本作は、幕末期の1860年とそのちょうど100年後であり学生運動が激化していた1960年、時代の転換点となった2つの象徴的な元号をモチーフとし、谷間の村で巻き起こる暴動をめぐる兄弟の対立を描いた物語です。 著者の作風の転換点ともいわれる作品であり、ノーベル文学賞の受賞理由において代表作としてその名が挙げられています。 ここでは、『万延元年のフットボール』のあらすじ ...

井上ひさし『吉里吉里人』本作品が追求した社会病理から現代からみた解釈まで

『吉里吉里人』の紹介 『吉里吉里人』は、1978(昭和53)年5月から1980(昭和55)年9月までに『小説新潮』に発表され、1981(昭和56)年に新潮社で出版された作品です。 本作は、先に雑誌『終末から』(筑摩書房)で1973(昭和48)年5月に連載を開始していましたが、同書の終刊(1974(昭和49)年10月)により未完となっていました。 また、この作品のもととなるラジオドラマ「吉里吉里独立す」が1964(昭和39)年に執筆されています。 1981(昭和56)年に第2回日本SF大賞、1982(昭和5 ...

樋口一葉ってどんな人?|一葉館から旧居跡まで、その生活と創作の舞台を訪ねる

樋口一葉ゆかりの地、全14箇所を巡りました。その作品と生涯を、写真とともにお伝えします。萩の舎跡、菊坂下の旧居、一葉記念館。樋口家が通った伊勢屋質店や、「たけくらべ」ラストシーンの鷲神社まで。前編・後編に分けて写真とともにお伝えします。前編では、東京大学前の本郷・小石川・西片・白山を訪れました。

落語「中村仲蔵」あらすじ&開運スポット|〜柳島・亀戸を訪れる文学散歩〜

現代も語られる落語「中村仲蔵」。歌舞伎役者のお話です。彼がお参りしたのは柳島の妙見(みょうけん)様。そのご利益か、見事に生み出した役の演出で、後世に響く名を上げました。その名は中村仲蔵(1736-1790)。実在の人物です。彼の役者人生における成功譚は、明治時代には落語となって語られました。本日は、その舞台である妙見様と柳島を巡ります。

三遊亭円朝「怪談牡丹灯籠」の舞台をめぐる|〜谷中・根津と飯田橋〜

三遊亭円朝(1939-1900)は、落語家として知る人ぞ知る名人です。その芸風は、客を笑わせる滑稽噺よりも、人情噺や怪談という講談に近いかたちで築かれた独自の世界でした。そんな円朝が、中国に伝わる怪談や江戸のお旗本で聞いたお家騒動などをもとに創作したのが「牡丹灯籠」です。今日は「牡丹灯籠」をめぐる谷中根津散歩をいたしましょう。

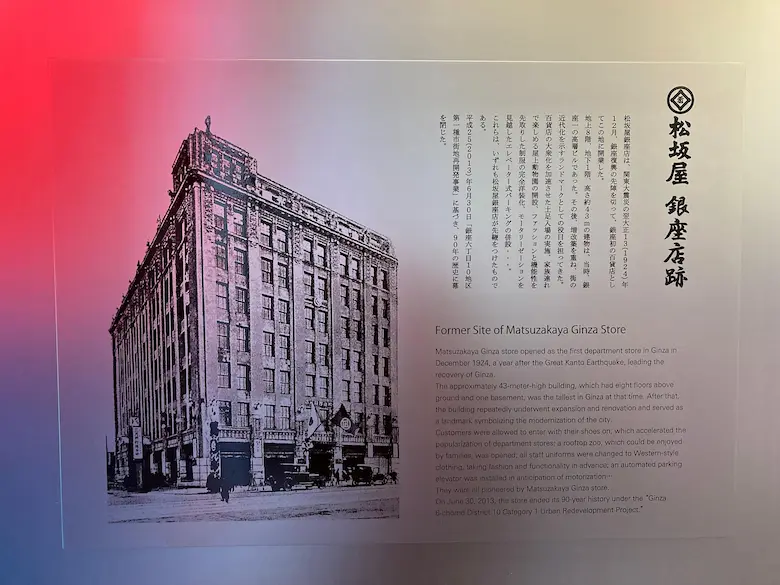

寺田寅彦と銀座ぶらり|『銀座アルプス』の文章を辿る

寺田寅彦は大正12年(1923年)に起きた関東大震災を体験し、地震学、防災学に力を入れた学者でした。そして科学者としての視点から、さまざまな文章を発表しています。なかでも「銀座アルプス(1933年)」は銀座を愛した寅彦のエッセイです。今日はこの文章をたどって銀ブラをいたしましょう。

谷崎潤一郎と倚松庵|『細雪』の舞台訪問記

この記事では、谷崎潤一郎ファンにぜひ訪れていただきたい「細雪」ゆかりの場所、倚松庵について写真付きで詳しくご紹介します。倚松庵は、文豪・谷崎潤一郎が1936年(昭和11年)の50歳の時から1943年(昭和18年)の57歳の時まで居住した家で、谷崎の三番目の妻である松子とその妹たちをモデルとした小説「細雪」の舞台となりました。

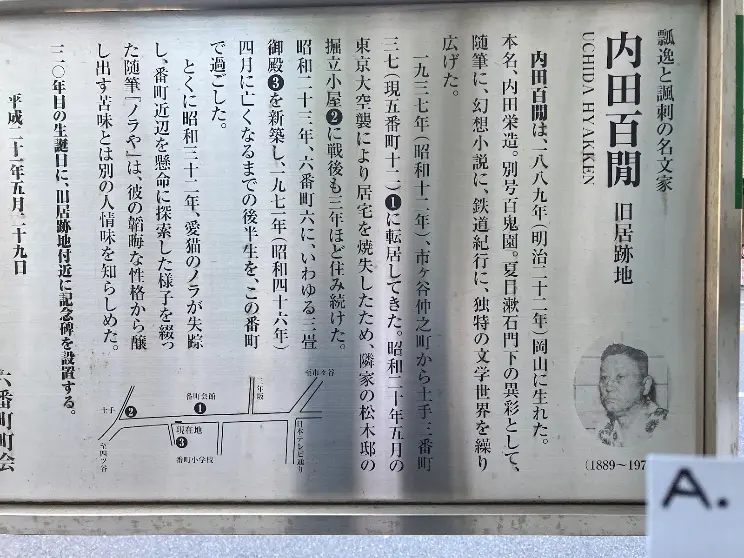

内田百閒と番町界隈|番町最初の居住地から三畳御殿まで

内田百閒と番町界隈についてまとめました。内田百閒が歩いた場所から番町で初めて住んだ居住地まで、写真とともにお届けします。90年前の百閒は省線電車に乗って東京駅へ通勤、日本郵船に勤務していました。通勤の最寄り駅は四ツ谷駅でした。

【東京】文豪の愛したスイーツ&カフェ6選!実際に全部食べてみたレビュー

東京にある文豪が愛したカフェ&スイーツ6選を写真付きでレビューします!やはり創業100年200年の歴史ある老舗が多いですね。団子にもなか、くず餅、アイス、お汁粉。どれもこれも美味しくて、外れはありませんでした。東京に行った際は、ぜひとも文豪に思いを馳せながら、同じスイーツを味わってみてはいかがでしょうか。

落語『紺屋高尾』あらすじからサゲまで!用語の意味も!

『紺屋高尾』の紹介 廓話の傑作、「紺屋高尾(こうやたかお)」。 職人久三が、吉原遊廓でNo.1の三浦屋の高尾太夫に捧げる正直な純愛の気持ちが、高尾太夫の心を動かすという、逆シンデレラストーリー。 全盛と呼ばれた吉原随一の高尾太夫に一目惚れしてしまった紺屋の職人久三。 一所懸命に働いてなんとかお金を貯めて会いにいくという話です。 もともとは浪曲で大ヒットしていたお話のようで。三遊亭圓生が得意としたといわれています。 七代目立川談志も得意とし、一門がよく演じています。なかでも立川談春の高座は、独自のエピソード ...

落語『船徳』あらすじ&サゲ!笑いどころ満載の人気演目

『船徳』の紹介 「船徳」は古典落語の傑作の一つ。 人情噺「お初徳兵衛」という大ネタの発端部分を、明治期に活躍した初代三遊亭圓遊が一席の滑稽噺に改作しました。 その後、八代目桂文楽が人物描写を工夫し派手な演出を取り入れるなど独自の噺に磨きあげたものが、現在演じられている「船徳」の基本的な型となっています。 遊びが過ぎた若旦那の徳さんがあこがれの船頭になったものの、まだ舟を満足に操れないのに客を乗せて船頭を務めるという無謀・無責任きわまりない振る舞いをしてしまいます。 言うなれば、無免許ドライバー同様の“えせ ...

落語『大山詣り』あらすじ&サゲを解説!江戸時代から演じられている大ネタ

『大山詣り』の紹介 「大山詣り」は落語の名作の一つ。 狂言の演目(「六人僧」など)にヒントを得て作られた落語で、江戸時代から演じられている滑稽噺です。 大山詣りは江戸の庶民にとって年中行事のように大切なイベントでした。 特に、大山に詣でた後の観光や宴会が皆のお目当て。 こういった時には気持ちが緩んで羽目を外したくなるもの。 ついに起こってほしくない騒動が勃発し、そこからドタバタの悲喜劇が繰り広げられます。 「大山詣り」は長い年月をかけて多くの演者によって練りこまれてきた形跡があり、登場人物が多く場面が次々 ...

落語『出来心』あらすじからサゲまで!花色もめんや博多帯とは?

『出来心』の紹介 『出来心』は古典落語の演目の一つ。 江戸・上方とも演じられる演目ですが、東京ではサゲによって『出来心』『花色木綿』と演目名が変わります。上方は『花色木綿』と言われることが多い噺です。 元話は文化5年に刊行された十返舎一九『江戸前噺鰻』所載の「ぬす人」。 ここでは、『出来心』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『出来心』ーあらすじ 石川五右衛門やねずみ小僧など有名な泥棒は手際よく盗みに入りましたが、落語に出てくる泥棒は間抜けな泥棒が多いようで・・・ 「親分、およびですか?」 「ああ ...

落語『平林』あらすじ!噺家によるサゲの違いまで!

『平林』の紹介 『平林』は古典落語の演目の一つ。『字違い』『名違い』という題名で演じられることもあります。 東京でも大阪でも演じられる噺ですが、江戸落語では『ひらばやし』上方落語では『たいらばやし』として演じられることが多い演目。 江戸落語では平河町、上方落語では本町が舞台です。 10分程度の短い演目ですが、多くのくすぐりが入っていて噺のテンポもよく、前座噺としても知られています。 ここでは、『平林』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『平林』ーあらすじ 舞台は江戸時代。寺子屋で読み書きそろばんは ...

落語『崇徳院』あらすじ!男女の恋煩いを発端とする滑稽噺

『崇徳院』の紹介 『崇徳院』は古典落語の名作の一つ。江戸時代後期に活躍した初代桂文治の作といわれています。 もとは上方の噺でしたが、今は東西を通じて高座にかけられています。 この噺を得意にしていた三代目桂三木助が随所に頓智を取り入れるなど、現在東京で演じられている型に練りあげました。 崇徳院の和歌を題材にして、商家の若い男女の恋煩いを発端とするストーリーが展開される楽しい噺です。 滑稽な会話が次から次へと続き、顎が外れるほど笑えます。 ここでは、「崇徳院」のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『崇徳 ...

落語『皿屋敷』あらすじ!おきくがサゲに出てくる滑稽噺

『皿屋敷』の紹介 『皿屋敷』は古典落語の演目の一つ。『お菊の皿』という題名で演じられることもあります。 歌舞伎、浄瑠璃、講談でも演じられている怪談話ですが、落語ではお菊さんがサゲに出てくる滑稽噺です。 元は播州姫路(兵庫県姫路市)が舞台の上方落語だと言われていますが、江戸の番町皿屋敷が播州皿屋敷、になったとも言われています。 ここでは、『皿屋敷』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。 『皿屋敷』ーあらすじ 舞台は江戸時代の播州姫路。 姫路城城主に仕える家臣の一人に青山鉄山(あおやまてっさん)というお侍 ...

『厩火事』あらすじ&サゲを解説!夫婦の人情の機微を描きだした味わい深い演目

『厩火事』は古典落語の名作の一つで、夫婦の人情の機微を描きだした味わい深い演目です。古典落語には珍しく働く女性が主人公のお話しで、男女共働きが普通になった現代にも受け入れられやすいストーリー展開となっています。ここでは、「厩火事」のあらすじ・解説・感想までをまとめました。

落語『牛ほめ』あらすじ&サゲのかけ言葉を解説!

『牛ほめ』は古典落語の一つ。 原話は、貞享4年(1687年)に出版された笑話本・『はなし大全』の一遍である「火除けの札」。元々は「池田の牛ほめ」という上方落語の演目で、主な演者に5代目春風亭柳昇や4代目春風亭柳好、春風亭一朝、上方の4代目桂文我などがいます。ここでは、『子ほめ』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。

落語『粗忽長屋』あらすじからオチまでを紹介!金龍山浅草寺と吉原って関係あるの?

『粗忽長屋(そこつながや)』は江戸落語の演目の一つです。粗忽者が出てくる落語のなかでも、演じるのが難しいといわれていますが、ほとんどの落語家が演じている演目です。ここではそんな『粗忽長屋』のあらすじ&オチまでを解説します。